公認会計士・税理士の藤沼です。

近年、若手会計士の監査法人離れが進んでおり、特に「修了考査の合格発表後」に転職される方が増えているそうです。

かくいう私も、会計士登録したその年に転職活動をスタートしました。

そこで今回は、修了考査の合格発表後に転職活動をされる方向けに、転職時の注意点などお伝えしたいと思います。

なお「修了考査受験前」の方の転職については、別途下記の記事で詳細解説しています。

修了考査の合格発表後、転職するなら「年内」がオススメの理由とは?

私の失敗談でもありますが、修了考査の合格発表後に転職活動をスタートする場合、「年内」に転職することをオススメします。

なぜなら、年を越してしまうと繁忙期前(3月)に退職することが難しくなり、ズルズルと繁忙期明け(6月)まで在籍することになるからです。

たとえば 私は修了考査の合格発表後、10月から転職活動をスタートしました。

年明け1月に内定を得ましたが、既に期末監査の準備が始まっており、流石にすぐに辞めることができませんでした。

結局、EYを退職できたのは6月末、転職先に入社できたのは7月でした。

内定から入社まで半年もかかっており、大幅な時間のロスでした。(転職活動のスタートが遅かったので、自分が悪いのですが)

皆さんも転職活動をされる際は、(実際に転職するかは別として)情報収集だけは早めにスタートすることをオススメします。

修了考査の合格発表後、転職する際のスケジュール

(BIG4在職者を前提として)修了考査合格後に転職活動をスタートする場合、たとえば次のような転職スケジュールが一般的だと思います。

- 3月末頃~4月初め : 合格発表

- 4月中旬~5月末頃 : 繁忙期

- 6月中旬~7月中旬 : 情報収集

- 7月中旬~8月初め : 第1四半期レビュー

- 7月中旬~8月中旬 : 公認会計士登録

- 8月中旬~9月末頃 : 応募・面接・内定・辞表提出

- 10月末~12月末 : 転職

四半期レビューがそこまで忙しくない方であれば、レビュー中に転職活動を進めることも可能でしょう。

また、修了考査の合格発表前に情報収集を終えている人なら、6月~7月の間に転職先を決定することもできるでしょう。(その場合、8月~9月中に転職することができる)

以下、流れを簡単に解説します。

① 情報収集

若手で転職される方は、たとえば「コンサル」を転職先に選ぶ方が多いはず。

しかし、一言に「コンサル」と言っても種類は様々です。

- M&A(DD、VAL、PMI)

- PPA、減損テスト

- プロジェクトファイナンス

- 戦略系

- 再生系

- フォレンジック

- IFRS

- IPO

- SOX導入

- 会計アドバイザリー など

コンサルだけでもこれだけの種類がある上に、「それぞれの仕事内容」「メリット・デメリット」「更にその先のキャリア」等、知るべき・考慮すべき要素がとても多いです。

私もコンサル(FAS)業界に転職しましたが、よく調べずに転職してしまったため、正直「なんだかイメージしていた仕事と違うな…」と感じたことがありました。

私のような失敗を避けるためにも、おおよそ2週間~1ヶ月程度の情報収集期間を設けることをオススメします。

② 応募・面接・内定・辞表提出

応募から内定までは、通常、1~2週間です。(かなり短い)

また、私たち会計士の転職市場は「超売り手市場」なので、応募すればほぼ100%に近い割合で内定が出ます。

私自身も 10社中9社が書類通過、そのうち5社面接を受けて5社全てから内定が出ました。

内定承諾期間は1週間程ですから、この短期間で、どこに入社するか決めなければなりません。

事前の情報収集が不足していると、ここでかなり焦って決めてしまう事になるので、情報収集は本当に重要なのです。

情報収集の方法については、後述します。

③ 退職

辞表提出後は、1ヶ月~2ヶ月程度で退職するのが一般的です。

くどいようですが、年明けの辞表提出になってしまうと 繁忙期まで拘束される可能性があります。

もちろん いつ辞めるかは本人の自由ですから、繁忙期直前に辞めることもできます。

しかし、私たち会計士の業界は(想像以上に)狭い業界ですので、後々気まずい思いをする可能性が残ります。

私も転職先に元同僚がいたり、独立後の業務受託先に元同僚がいたりと、意外な場面で知人に会うことが多いです。

できるだけ遺恨を残さないよう、無理のないスケジュールで転職すべきだと思います。

(補足)履歴書「保有資格欄」への資格記入について

公認会計士登録作業は、各種書類の提出・審査に約1~2ヶ月かかります。

繁忙期がひと段落した5月末頃から登録手続をスタートする方が多いため、公認会計士登録されるのは最短で7月です。

そこで、仮に6月から転職活動をスタートした場合、履歴書の保有資格欄に「公認会計士」と記載できるのか?という疑問が生じます。

実際に転職エージェントに確認してみたところ、「公認会計士登録(予定)」と記載すれば良いとの事でした。

監査法人在職者の登録申請が拒否されることはまず無いため、企業側もそこまでリスクを感じないようです。

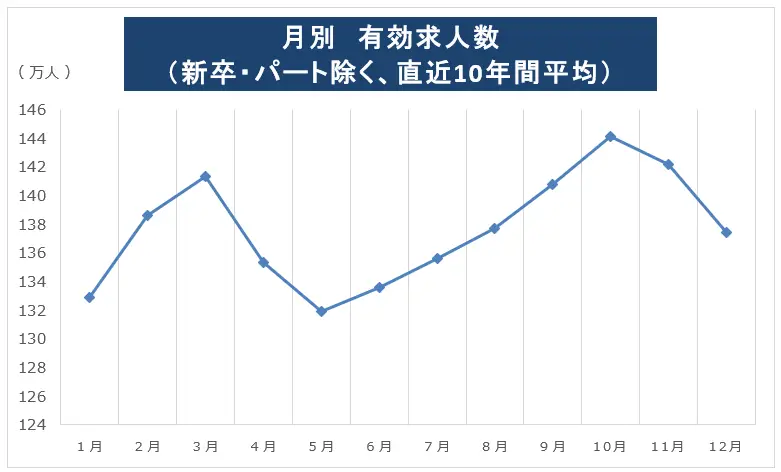

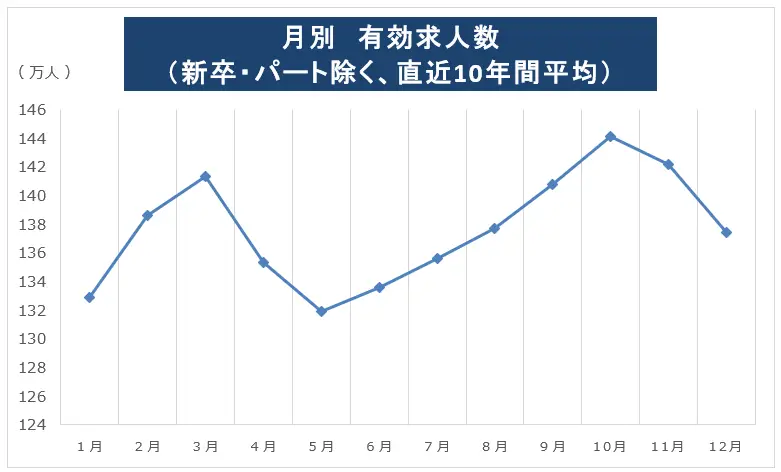

【参考】求人数が最も増える時期

「求人数が最も多い時期に転職活動をしたい」と考える方もいると思います。

そこで、参考として「求人数の月別推移」を掲載しておきます。

有効求人総数の月次推移

上記は、厚労省による過去10年間の「有効求人数-月別推移」のリサーチ結果です。

これによれば、9月~11月のタイミングが最も求人数の多い時期とされています。

10月~11月からの活動スタートは少し遅いですが、9月ならベストタイミングと言えるでしょう。(業務量も少ない時期なので、活動しやすい点でもGood)

ただ、こちらはあくまで「求人数」の推移です。

「良い求人」がその時期にあるかどうかは分かりませんので、あくまで参考に留めてください。

修了考査の合格発表後、「情報収集」の流れ

私が初めて転職した時は、がむしゃらに情報を収集していました。

しかし、働きながらの転職活動は時間に制約がありますから、効率よく活動を進める必要があります。

そこで、私が良いと感じた「情報収集の流れ」をご紹介します。

- 職種ごとの特徴を大まかに知る

- キャリアプランを考える

- 継続的に求人を入手する

それぞれ解説します。

① 職種ごとの特徴を大まかに知る

私たち会計士の転職先は、全13種あります。 まずはそれぞれの職種の特徴を、大まかに知りましょう。

もちろん、厳密にはそれぞれの企業の特徴は、個々に異なります。

しかし、初めに「大まかな職種ごとのイメージ」を押さえておくことで、効率的に職種を絞り込むことができます。

初めは知らない専門用語を多く目にするのでストレスを感じると思いますが、ここでの情報収集が、その後の活動を効率的なものにします。

なお、転職先の種類(13種)については、次の記事で全て解説しています。

② キャリアプランを考える

各職種の働き方をイメージできるようになったら、次は自分の「キャリアプラン」を考えます。

ここで大切なのは、「次の転職先」を考えるのではなく、「将来やりたいこと」を考えるという事です。

たとえば、「なんとなく税務に興味がある」という理由で次の転職先を決めた場合、「会計事務所に転職しよう」という結論になるでしょう。

しかし、会計事務所で身に付くスキルは「中小企業の税務」であり、そのスキルは「自分が独立する時以外に活用しづらい」という欠点があります。

この場合、初めに「独立する」というゴールを決めて転職したのなら問題ありませんが、そうでない場合、理想のキャリアから少し遠回りになってしまう可能性があります。

「将来やりたいこと」を考えてから、逆算して「次の転職先」を考えることが大切です。

なお 会計士のキャリアパスについて、詳しくは次の記事で解説しています。

③ 継続的に求人を入手する

自分のゴールがイメージできたら、実際に求人を入手し、「自分が働いているイメージ」を膨らませましょう。

①で知った職種のうち、興味のある職種に絞って求人を入手すると効率的です。

また、ここでは求人を「継続的に」入手することが大切です。

なぜなら、採用枠は人気のものから埋まってしまう為、一時点で入手した求人は「余り物」の可能性があるからです。

(ストックではなく)フローで求人を入手することで、人気の高い求人をいち早くピックアップできますから、早めに転職エージェントに登録しておくべきです。

公認会計士にオススメの転職エージェント

最後に、公認会計士におすすめの転職エージェントを紹介します。

- マイナビ会計士(おすすめ)

- レックスアドバイザーズ

- ジャスネットキャリア

会計士が転職する場合には、マイナビ会計士の1択です。

なぜなら、唯一の会計士専門エージェントであり、私たち会計士のキャリアに精通しているからです。

先述のとおり、修了考査合格後は「年内の転職」がベストです。

今すぐ転職をしないとしても、情報収集は早めにされることを強く推奨します。

\ かんたん3分で登録完了 /

/ 会計士向け求人数 No.1 \