公認会計士・税理士の藤沼です。

私たち会計士の転職先として、経理は最もポピュラーな職種と言えるでしょう。

経理は残業が少なく、「ワークライフバランス」を取り戻せる転職先としても知られますが、年収面やキャリア面を知ることも大切です。

そこで今回は、経理に転職した会計士のキャリアについて、徹底的に解説します。

33歳

公認会計士

2014年 2月 EY新日本監査法人 入社

2018年 4月 上場会社経理(単体・連結) 入社

会計士が経理に転職すると、年収はむしろ上がる。

「BIG4から経理に転職すると、年収が下がる」

と、思っている方も多いでしょう。

しかし現実は逆であり、むしろ年収は上がります。

会計士が転職すると、年収はいくらになる?【全職種調べてみた】において、会計士の転職時の年収を職種別にリサーチしています。

情報ソースは大手会計系エージェントの公開求人(計1,000件以上)であり、結果は次のとおりでした。

経理 vs 大手監査法人の年収(会計士限定)

| 全国 | 東京 | |

|---|---|---|

| 経理 | 689万 | 736万 |

| 大手監査法人 | 648万 | 676万 |

転職先13種の中ではやや低い方ですが、BIG4時代と比較すると、年収は上がりやすいという結果です。(BIG4の6%~9%程度上がる)

実際の求人票を眺めてみても、高い年収帯の求人が多く見つかるでしょう。

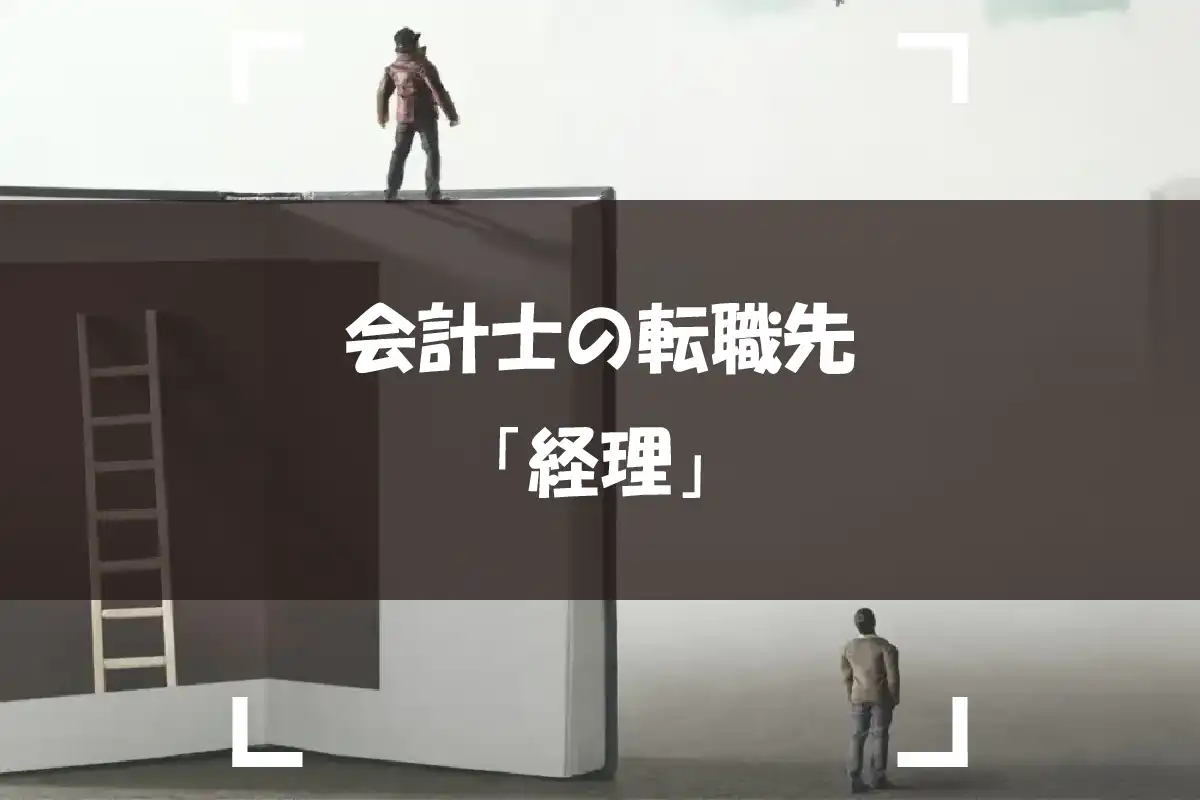

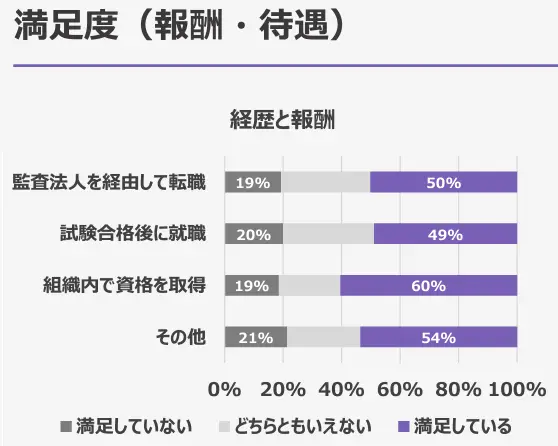

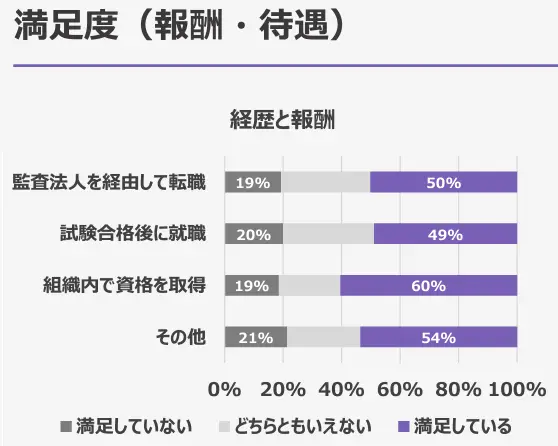

また、日本公認会計士協会によるアンケート調査においても、組織内会計士の報酬への満足度は高い結果が出ています。

監査法人から事業会社等に転職した人の半数が「転職後の報酬に満足」と回答しており、「満足していない」と回答した人は全体の2割です。

以上の調査結果より、私たち会計士が経理に転職すると、むしろ年収は上がりやすいことが分かりました。

その他、会計士の年収については、次の記事ですべて公開しています。

推定値の精度は高いため、実態に近い水準が算出できました。

昇給率

会計士が経理に転職したときの平均年収は、689万円(東京は736万円)ということが分かりました。

では、その後の昇給額はどうでしょうか。

ここでは、厚生労働省による賃金構造基本統計調査の結果を参照します。

大企業(1,000人以上)における年齢別賃金推移

| 年齢 | 賃金(千円) | 1年あたり昇給率 |

|---|---|---|

| -19歳 | 186.5 | – |

| 20-24歳 | 222.2 | 3.8% |

| 25-29歳 | 262.8 | 3.7% |

| 30-34歳 | 300.0 | 2.8% |

| 35-39歳 | 338.3 | 2.6% |

| 40-44歳 | 364.9 | 1.6% |

| 45-49歳 | 383.5 | 1.0% |

| 50-54歳 | 421.4 | 2.0% |

| 55-59歳 | 417.2 | ▲0.2% |

| 60-64歳 | 310.9 | ▲5.1% |

| 65-69歳 | 277.3 | ▲2.2% |

| 70歳- | 236.1 | ▲3.0% |

20歳から59歳までの昇給率を平均すると、大企業(職員数1,000人以上)の昇給率は年平均2.2%という結果でした。

ここで、先ほどの転職時の平均年収に対し、上記で算定した昇給率を乗じてみます。

すると、n年後の年収を次のように予測することができました。

n年後における大企業での年収平均

| n年後 | 東京 | 全国 |

|---|---|---|

| 5年後 | 820.6万円 | 768.2万円 |

| 10年後 | 914.9万円 | 856.5万円 |

| 15年後 | 1020.1万円 | 955.0万円 |

| 20年後 | 1137.4万円 | 1064.7万円 |

| 25年後 | 1268.1万円 | 1187.1万円 |

| 30年後 | 1413.9万円 | 1323.6万円 |

例えば30歳会計士が東京にある大手経理に転職した場合、45歳で年収1,000万ラインに到達する計算です。

経理に転職した後の年収が気になる場合は、上記の昇給率を参考に、自身で計算してみるのも良いでしょう。

退職金

退職金額については、厚労省による就労条件総合調査を参照します。

当該調査によれば、大卒者の大企業での平均退職給付額は下記のとおりです。

大企業(1,000人以上)における大卒者の平均退職金額

| 勤務年数 | 1人平均退職給付額 |

|---|---|

| 20~24年 | 1,711万円 |

| 25~29年 | 1,404万円 |

| 30~34年 | 2,034万円 |

| 35年~ | 2,435万円 |

データは20年以上勤めた場合の退職金額ですが、概ね1,500万~2,500万程度と見ておけば良いでしょう。

ただし、上記は全ての正規職員にかかる平均退職金額ですので、会計士が経理において受給できる退職金額はもう少し多いはずです。

退職金額についても企業によって支給規定・金額が異なりますから、応募前に確認しておきましょう。

福利厚生

事業会社では、福利厚生も充実するケースがあります。

具体的には企業によって様々ですが、たとえば福利厚生には次のようなものがあります。

- 公認会計士協会の会費

- 住宅手当・家賃補助

- 社員食堂・ランチ補助

- 宿泊施設・レジャー施設利用券

- 財形貯蓄

既に会計士を雇用している経理では、公認会計士協会の会費も負担してくれるケースがあります。

初めに負担の可否について言及がない場合にも、交渉によって普段してもらえる可能性があるため、内定後にダメ元で交渉してみると良いでしょう。

経理に転職した会計士の仕事内容

企業によって会計士に求められる役割は様々ですが、ここでは一般的な経理での仕事内容を見てみます。

業務内容

経理での業務内容は、基本ルーティンワークが多くなります。

- 定常業務 :伝票起票、伝票承認、部下からの相談対応

- 非定常業務:業務改善、個別案件の検討、監査対応

監査経験者ならご存知のとおり、経理部では担当者ごとに勘定科目が割り当てられます。

担当科目に関する伝票起票などのルーティンワークに加え、検討事項が増えると、スポットでの仕事が発生します。

また、会社によっては会計士をマネジメント的なポジションに位置づけ、非定常業務に多く関与させるケースもあります。

このようなポジションでは、たとえばM&A・IPO・海外子会社・新たな会計基準への対応検討などに関与することになります。

その上で定常業務もこなす必要があるため、比較的忙しくなる場合もあるでしょう。

年間の業務スケジュール

こちらも監査経験者ならご存知と思いますが、簡単に年間スケジュールを見てみましょう。

- 毎月 :月次決算、予算管理

- 毎四半期:四半期決算、短信・四半期報告書の作成、その他IR資料の作成

- 毎年 :決算業務、計算書類・招集通知の作成、短信・有価証券報告書の作成、その他IR資料の作成

企業結合や連結決算など、特に専門的な知識の要求される領域についても、会計士の担当領域になります。

なお、IRについては経理部で担当するケースのほか、経営企画部が作成するケースもあります。

経理で得られるスキル・経験

経理では、監査法人での経験を活かしつつ、次のようなスキル・知識を得ることができます。

- 税に関する知識(消費税、印紙税、源泉税など)

- 企業・業種特有の会計処理・取引慣行

- 予算の管理・編成

関与するフィールドは会計監査と似ていますが、より細かな税務に触れるほか、予算管理・予算編成といった経験ができます。

また、様々な部署との連携が必要になるため、ある程度のコミュニケーション力も求められます。

会計士が経理に転職するメリット

会計士が経理に転職した場合、次のメリットを得ることができるでしょう。

- ワークライフバランスが改善されやすい

- 会計監査の経験が評価されやすい

- 社内で頼りにされる機会が多い

- スキルの汎用性が高く、転職先に困らない

- BIG4よりも年収が上がりやすい

それぞれ解説します。

① ワークライフバランスが改善されやすい

ご存じのとおり、経理はワークライフバランスの改善されやすい職種です。

そして、これには裏付けがあります。

下記のデータは、JICPA組織内会計士ネットワークによるアンケート調査結果です。

監査法人職員・組織内会計士のワークライフバランス満足度

| 選択肢 | 監査法人職員 | 組織内会計士 |

|---|---|---|

| バランスが取れている | 38.7% | 62.2% |

| どちらともいえない | 30.4% | 20.1% |

| バランスが取れていない | 30.9% | 17.8% |

| 合計 | 100.0% | 100.0% |

監査法人から経理等の組織内会計士に転職することで、「バランスが取れている人」は2倍になり、「バランスが取れていない人」は半数になっています。

また特に、非上場会社であれば金商法の規制を受けませんから、突発的な検討事項も少なく、「突然忙しくなる」という心配も少ないでしょう。

なお、ワークライフバランスの取れる転職先については、ワークライフバランスが取れる会計士の転職先を紹介します。で紹介しています。

② 会計監査の経験が評価されやすい

経理では、監査法人での経験が活きるシチュエーションが多いため、高い評価を得やすいというメリットがあります。

例えば、監査経験は次のような点で評価されます。

監査経験が評価される理由

- 監査法人側の視点・手法を理解している

- 監査対応を任せることができる

- 連結会計に詳しい

- M&A・IPO・海外子会社などの会計を理解している

- 1年間のスケジュールを理解している

上場会社では、監査対応に非常に多くの工数を要します。

この対応コストを削減できるだけでも、経理部にとって大きなメリットになります。

また、複雑な会計基準を理解している点も高く評価さるでしょう。

M&A・IPO・連結会計などに関して、会計基準の原文を読んでいる人は意外と少ないのです。

③ 社内で頼りにされる機会が多い

上記に関連しますが、高い専門知識を有している会計士は、社内で頼られる機会が多くあります。

そのため、頼られることに「やりがい」を感じることもあるでしょう。

企業会計の知識を評価されるため、やりがいを感じ、更に知識を高めるためのモチベーションも生まれるでしょう。

④ スキルの汎用性が高く、転職先に困らない

経理経験は汎用性が高く、その後の転職先にもまず困りません。

※ 各職種をクリックすると、関連記事が開きます。

業種・業界への知見を高めることで、同業他社の経理・経営企画・ベンチャーCFOポジションとしての評価を高め、転職活動では有利になるでしょう。

また、監査経験があることを前提に、内部監査・中小監査法人への転職も比較的容易でしょう。

そして、会計事務所・税理士法人においても経理経験は「記帳代行」という形で役立ちます。

経理はキャリアの幅が狭まりにくいため、「とにかく監査法人を辞めたい」という方にも、選択肢の1つになるでしょう。

⑤ BIG4よりも年収が上がりやすい

先述のとおり、経理の求人はBIG4の求人に比べて6%~9%程度年収が高いという傾向があります。

そのため、転職時して年収が上がったというケースを散見します。

また、退職金もBIG4に比べて高い(パートナーは別ですが)ため、経理への転職は早いほどお得であると言えるかもしれません。

会計士が経理に転職するデメリット

経理への転職にはメリットが多いですが、デメリットもあります。

転職前に、必ずデメリットも知っておきましょう。

- ルーティンワークが多い傾向

- 情報を自らキャッチアップする必要がある

- 希少価値が上がりづらい

それぞれ解説します。

① ルーティンワークが多い傾向

先述のとおり、経理部では一定数の定常業務が発生し、これがルーティンワークになります。

そのため、「常に頭を動かしていたい」という方にはやや不向きな傾向があるでしょう。

ただし、大手監査法人のような(ある種ムダとも思える)大量の文書化作業などは少ないため、精神的なストレスは少ないはずです。

逆に、ルーティンワークが苦にならない人には、経理が向いている可能性があります。

② 情報を自らキャッチアップする必要がある

監査法人にいると、待っていても最新の会計情報が得られます。

しかし経理に転職すると、基本的に情報は自らキャッチアップする必要があります。

そのため、常に会計基準や法改正へのアンテナを張っておく必要があり、やや手間を感じるかもしれません。

ちなみに私が転職したときは、TKCエクスプレスなどのメール配信サービスを利用しました。(会社としてこのようなサービスを契約しているケースもあります)

③ 希少価値が上がりづらい

経理での経験は汎用性が高い反面、人材の数も多くなります。

そのため、経理スキルのみでは希少価値を高めることが難しい、というデメリットがあります。

このようなデメリットを補うためには、例えば次のような専門性の高いプロジェクトに関与できる経理を探すと良いでしょう。

- IPO

- M&A

- IFRS

- 海外の会計基準

- 英語 など

上記のような経験を積むことで、経理+αの経験が身につき、転職市場での付加価値を付与することができるでしょう。

実際、上記の経験値を求めるような求人では、平均して50万円ほど年収が高い傾向にありました。

また、専門性の高い業種・業界で経理経験を積むと、いった選択もありでしょう。

ただし、専門性を高めることによってメリットが得られなければ意味がありませんから、専門性を身に着けることで将来自分にどのようなメリットがあるのか、予めリサーチしておくことが重要です。

ワークライフバランス重視の会計士にオススメの転職先

特に30代・40代になると、ワークライフバランスの取れる転職先として、経理を選ぶ会計士が多いようです。

しかし、経理以外にもワークライフバランスの整いやすい転職先はあります。

※ 各項目をクリックすると、関連記事が開きます。

たまに、「監査は激務だから選択肢から外す」という方がいますが、これは間違っています。

確かにBIG4は激務ですが、中小監査法人の中にはむしろ残業がほとんどない監査法人もあります。

実際、私が所属していた中小監査法人も、期末監査以外はほぼ定時でした。(四半期も残業なし)

そのため、監査法人=激務という認識は改めたほうが良いでしょう。

また、「転職」ではなく「非常勤への転向」という選択肢もあります。

非常勤は責任が軽く、また時給単価は常勤職員の倍近くあるため、最近はこの非常勤を選ぶ会計士が増えています。

私も非常勤職員として働いていましたが、確かに驚くほど楽に稼げます。

詳しくは監査法人非常勤がオススメな理由+求人の探し方3選で解説していますが、時給平均は7,000円、残業なしで週4日勤務すれば年収1,000万を超えます。(シニアスタッフの水準)

なお、会計士の転職先については、下記の記事に全てまとめました。

会計士が経理に転職する際によくある疑問

会計士が経理に転職する際のよくある疑問をまとめてみました。

- 監査法人から経理に転職すると、CPD単位はどうやって取りますか?

-

最も効率的なCPDの取得方法は、指定記事の感想文を書くという方法です。

慣れれば1単位5分~10分で取得できます。

CPD単位の取り方については、【画像付き】CPD単位の取り方を解説で紹介しています。

- 転職エージェントの紹介する求人が信用できない場合、どうしたら良いですか?

-

解決策の1つとして、企業の口コミサイトを閲覧してみると良いでしょう。

企業の口コミサイトには、その企業の現従業員や退職者による生の声が集まっています。

- 監査法人のアドバイザリー出身者でも、経理に転職できますか?

-

もちろんできますが、評価を高めるためには、M&Aなど関連した業務に従事できる経理を選ぶと良いでしょう。

- 大企業の経理に転職する場合、どのような点に注意すべきですか?

-

大手企業の場合、業務が細分化されているケースが多いでしょう。

そのため、求人票に記載されている大まかな業務内容をそのまま信じるのではなく、具体的にどのような業務を割り当てられるのか、事前に必ず確認しましょう。

経理に転職する会計士におすすめの転職エージェント

最後に、経理への転職におすすめの転職エージェントを紹介します。

| マイナビ 会計士 | ヒュープロ (Hupro) | レックスアド バイザーズ | MS-Japan | 人材ドラフト | |

|---|---|---|---|---|---|

|   |   |   | ||

| 総合評価 | ( 10/10 ) | ( 9/10 ) | ( 8/10 ) | ( 7/10 ) | ( 7/10 ) |

| 求人数 | 約5,000件 | 約2,000件 | 約1,500件 | 約1,500件 | 約500件 |

| 対象年代 | 20代~30代 | 20代~50代 | 20代~30代 | 20代~30代 | 20代~50代 |

| 対応エリア | ・関東 ・近畿 ・愛知県 ・静岡県 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |

| 設立 | 1973年 | 2015年 | 2002年 | 1990年 | 2000年 |

| 資本金 | 21億210万円 | 2億2740万円 | 6000万円 | 5億8600万円 | 3400万円 |

| 対象者 | 公認会計士限定 | 会計・税務 | 会計系全般 | 管理部門全般 | 会計事務所 |

| 得意領域 | 公認会計士 | ・経理 ・会計事務所 ・監査法人 ・コンサル | ・会計 ・税務 ・コンサル | ・FAS ・監査法人 | 会計事務所 |

| 評判口コミ | 評判を見る | 評判を見る | 評判を見る | 評判を見る | 評判を見る |

| 利用料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |

会計士が選ぶなら、マイナビ会計士1択です。

なぜなら、唯一の会計士専門のエージェントであり、求人数がNo.1だからです。

人気の求人は、すぐに募集枠を締め切ってしまいます。

まず転職エージェントに登録しておき、求人が出た瞬間すぐにピックアップできるようにしておくのが、効率的な転職です。

\ かんたん3分で登録完了 /

/ 会計士向け求人数 No.1 \